Die Ursprünge des deutschen Genossenschaftswesens liegen im 19. Jahrhundert. Nachdem der Reichstag am 23. März 1889 die „zweite Berathung des Entwurfs eines Gesetzes betreffend die Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften„ zum Schutz der Genossenschaftsmitglieder und ihrer Gläubiger im Reichstag aufgenommen hat, wollte man Antworten auf Probleme mit der Mitgliederhaftung finden. Es ging auch darum kriminelle Aktivitäten oder der Unfähigkeit einzelner Genossenschaftsorgane zu begegnen. Zu dieser Zeit wurden Genossenschaften von Personen ohne Ausbildung, allein mit der Befähigung, Schreiben und Rechnen zu können, geleitet. Das führte zu besonderen Abhängigkeiten. Bei der Neufassung des Genossenschaftsgesetzes 1889 im Rahmen der Gründung des Deutschen Reichs wurde daher das genossenschaftliche Prüfungswesen offiziell eingeführt. Es diente dem Schutz der Mitglieder und der Gläubiger. Die ordnungsgemäße Geschäftsführung der Genossenschaften wurde durch eine externe Prüfung sichergestellt.

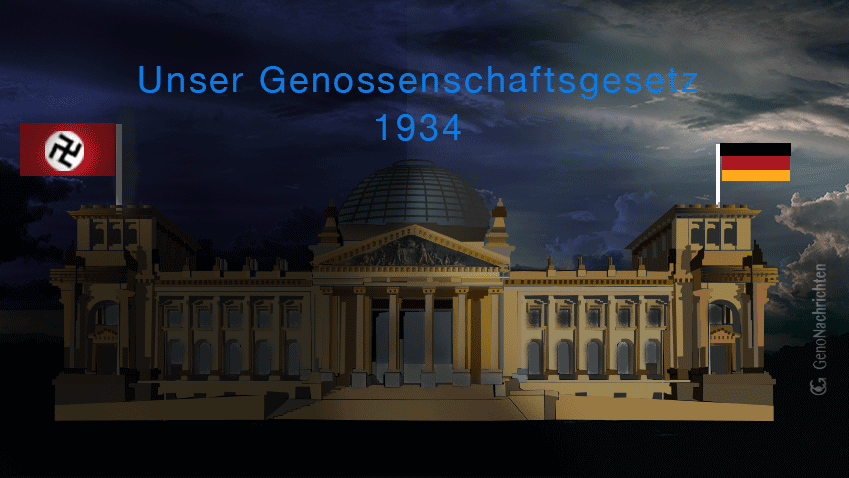

Mit dem Ende des ersten Weltkriegs 1918 erlebte die Genossenschaftsbewegung in der Weimarer Republik mit mehr als 53.000 Genossenschaften einen Höhepunkt und erlangte ihre Blütezeit nach der Weltwirtschaftskrise bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933. Von diesem Zeitpunkt an widersprachen die demokratischen genossenschaftlichen Strukturen der Weltanschauung des neu gewählten Regimes.

Das betraf auch die Definition des genossenschaftlichen Förderauftrags. Nicht die Förderung des Mitglieds, sondern die Förderung der Volksgemeinschaft standen nun im Vordergrund. Der Förderanspruch wurde somit vergesellschaftet und die demokratischen genossenschaftlichen Grundprinzipen weitgehend abgeschafft oder verwässert.

Auch die bis heute noch weit verbreitete Annahme, wonach sich das deutsche Genossenschaftsgesetz auch mit am Gemeinwohl orientierten Unternehmen befasst, oder die Annahme, Genossenschaften seien gemeinnützig, stammt ursprünglich aus der NS Zeit. Im Rahmen der Gleichschaltung der Wirtschaft erfolgte die Kehrtwende. Mit der im Rahmen der Ermächtigungsgesetze ohne Parlamentsbeschluss verabschiedeten Gesetzesnovelle von 1934, wurde das genossenschaftliche Verbandswesen gestärkt und in die staatliche Wirtschaftsplanung einbezogen. Gegenüber den besonders ungeliebten „roten Konsumgenossenschaften“ wurden erstmals negative Prüfungstestate eingesetzt, um Druck auf die Genossenschaft und deren Organe auszuüben.

Den Genossenschaftsverbänden wurde ein staatliches Prüfungsmonopol verliehen, gleichzeitig wurde die Pflichtprüfung der Genossenschaften durch die Verbände gesetzlich verankert (§ 55 GenG). Dazu wurde die Zwangsmitgliedschaft in einem Genossenschaftsverband (§ 54 GenG) bindend und das bis heute bevorzugte genossenschaftlich -hierarchische Führerprinzip eingeführt. Das geschah lautlos u.a. mit Hilfe des § 43 GenG, der dem Vorstand die Einberufung der Generalversammlung überträgt.

Das Prinzip der Selbstverwaltungsorganisation bestand nun daraus, dass die Genossenschaft als Leistungsempfänger die genossenschaftlichen Verbände als Leistungserbringer finanziert. Dieses System hat bis heute Bestand.

Grafik: Friederike Cañadas (1965-2020)